攀枝花东区故事:爸爸,两张船票的距离有多远?

2025/08/14 17:02 来源:社区文化网 阅读:1.4万

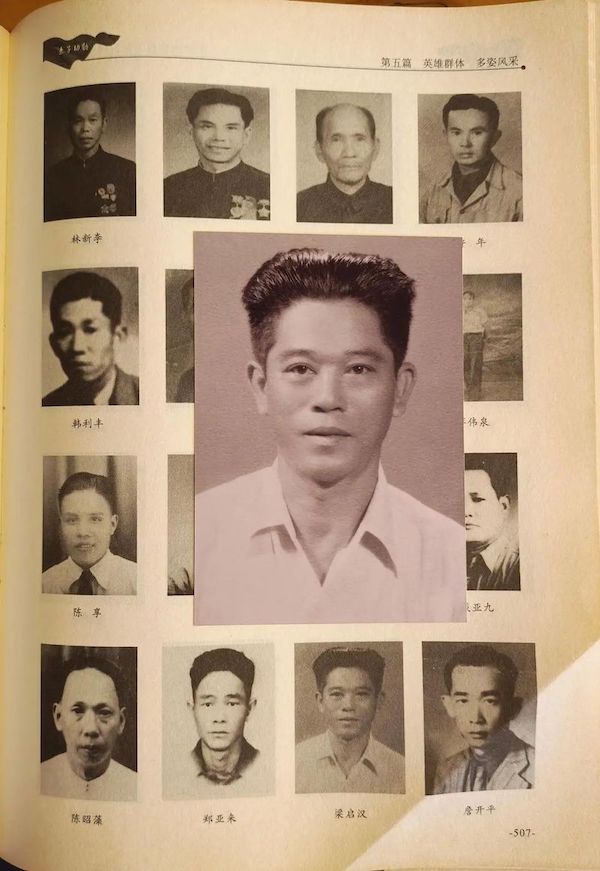

这是一张拍摄于80多年前的老照片,照片已泛黄,但照片上的人像依然清晰,目光炯炯、神采奕奕。

这是一位南侨机工的照片,收录于2010年出版的《赤子功勋——南洋华侨机工抗日回国史迹汇编》(南侨机工云南联谊会编)一书。

“这是爸爸当年回国参加抗战时拍的照片,我一直珍藏至今。”8月13日,在攀枝花市东区弄弄坪街道东风锦绣小区,77岁的南侨机工遗属梁水英用放大镜端详照片,眼前浮现出70年前与父亲泣泪分别的场景。

据梁水英讲述,她的父亲梁启汉生于1913年,海南琼海县人。幼时失怙,生活艰难,便在少年时代随乡邻远赴新加坡谋生。先在咖啡店打工,因踏实勤快,被推荐去修车行,学得一身修车驾驶的好技术。

在抗日战争进入关键时期的1939年,梁启汉响应爱国华侨陈嘉庚先生号召,回国参加抗日战争。在被称为“死亡公路”的抗日运输线滇缅公路上,他和3000多名南侨机工驾驶卡车穿越枪林弹雨、抢运军需物资、抢修运输车辆,为抗战筑起一条“不沉的补给线”。

“当时的滇缅公路一边是陡坡一边是悬崖,蜿蜒曲折、坑坑洼洼,不时有日军飞机来袭击轰炸。父亲长年奔波在这条公路上,真是九死一生。”梁水英回忆说,抗战期间及胜利后,父亲还多次驾车送陈嘉庚先生去延安。

1946年,父亲带着母亲从昆明返回新加坡。1954年,他们一家人因经济拮据,生活日趋困难,加之母亲思念故乡重庆秀山,决定回国。但当时他们没有足够的路费,妹妹还在襁褓之中,不便长途奔波。经过反复的思想斗争,父母最终不得不把妹妹送给当地华人收养,并在这位华人的资助下凑够买两张从新加坡到广州的船票钱,由母亲带着梁水英和弟弟梁永和先行回国。

“由于年龄小,我和弟弟共用一张船票。从登船到看到新加坡的码头渐渐消失在海面线上,我们的眼泪就没停过,没想到那是一场骨肉分离的诀别。”梁水英回忆说,那一别,她们便和父亲、妹妹天各一方,只能靠零星的家书互通消息。

1973年,攀钢招工,梁水英和弟弟从重庆来到攀枝花,投身到火热的三线建设洪流中。1977年7月,她收到一封从新加坡寄来的信件,昔日的邻居告知父亲因胃癌去世的噩耗。而在当年的5月,她还收到父亲寄来的225元钱。她没想到,这是父亲最后一次寄钱给他们。

“爸爸参加抗战期间,长期奔波劳累,时刻绷紧神经,吃饭没有规律,落下胃病的病根。后来又由于辛劳工作,经济拮据,缺医少药,病情愈趋严重,折磨了他30多年。但即使他再困难,都要寄钱回国给我们,在信里面总是担心我们生活得不好。参加抗战时,他心里始终装着祖国;抗战胜利后,即使身处异国他乡,他心里始终装着我们。”她泣不成声地说:“何以感恩?唯有继承其遗志!”

工作期间,梁水英爱岗敬业,乐于奉献,先后当选为第二届、第三届市人大代表,并把女儿培养成为市中西医结合医院一名救死扶伤的医务工作者。

“就像妈妈经常给我讲爸爸的故事,我也经常给女儿讲她外公的故事,教育女儿要向革命先烈学习,对待病人要如同亲人一般,全心全意为人民服务。”梁水英目光坚定地说。

“今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,我要把父亲的那种家国情怀传承下去,这是对他最好的怀念。”梁水英说。(文/图 刘靖)