攀枝花西区陶家渡街道:党建红引领共富路

2025/07/10 17:33 来源:社区文化网 阅读:1.6万

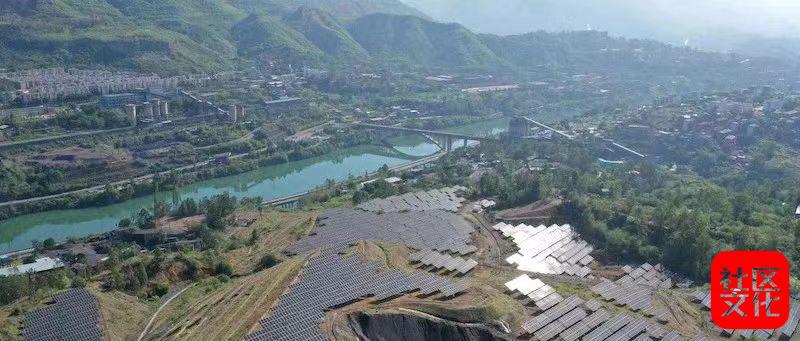

夏日清晨,阳光掠过攀枝花市西区陶家渡街道太平记忆文化广场的老煤车雕塑,照在晨练老人的笑脸上。山坡上的光伏板阵列泛着蓝光,远处的特色街区里,商户正擦拭着印有矿工彩绘的门脸。这片曾因煤炭而兴的土地,如今正以党建为笔,在三线建设的历史底色上,绘就一幅“党旗红、产业兴、百姓富”的共富画卷。

据陶家渡街道有关负责人介绍,近年来,该街道紧扣“红色领航、绿色转型、金色共享”主线,以组织联建筑牢根基、产业联动激活动能、服务联心凝聚民心,让老工矿区在转型中焕发新生,蹚出了一条具有地域特色的共富之路。

组织联建,把“堡垒”建在民生痛点上

“以前楼下过道被煤车堵得水泄不通,现在智慧停车场一建,遛弯都敞亮!”家住太平社区的李大爷,指着楼下新落成的智慧停车驿站感慨道。这个占地2400平方米的驿站,由街道党工委牵头,协调华荣集团太平煤矿出资20余万元,叠加老旧小区改造资金60万元共建。109个车位不仅解决了停车难,更根治了占道经营的“老大难”。

这是该街道运用“街道+社区+企业”大党委机制的生动实践。面对工矿区企业转型带来的治理难题,街道党工委打破行政壁垒,与驻地企业签订地企共建协议,通过每月党建联席会议,把企业资源、社区力量、居民需求拧成“一股绳”。截至目前,该机制已推动解决环境卫生、设施维护等民生痛点23件,党组织成为名副其实的“资源整合器”。

在太平社区,这种整合力更是延伸到了“末梢治理”。社区党总支牵头成立的攀枝花市陶苑一家居民服务有限责任公司,员工多是社区低收入群体,服务收益反哺社区集体经济。“既挣了工资,社区环境也变好了,这日子有奔头!”保洁员张大姐的话,道出了“社区组织+企业资源+居民参与”模式的价值。该公司成立两年来,不仅提供17个就业岗位,还为社区创收10余万元,实现了“治理增效”与“居民增收”的双赢。

产业联动,让“老矿区”长出“新动能”

站在陶家渡5MW分布式光伏基地,连片的蓝色光伏板在阳光下熠熠生辉。这片曾闲置的矿区土地,如今每年可发电689万kWh,年产值达350万元。“光伏板下能种草,板上能发电,我们还能在这儿当运维员,一个月挣4000多元。”村民王师傅边巡检边说,这个由街道党工委推动川煤集团落地的项目,通过“党支部+企业+农户”模式,已带动30余名周边居民实现“家门口就业”。

从“挖煤”到“晒太阳”,陶家渡的产业转型不止于新能源。在幸福太平·活力街区,另一种“新旧融合”正在上演。太平煤矿投入325万元改造资金,让老街区换上了“新衣裳”。统一的青砖墙面、复古的矿灯路灯、矿工人物彩绘与现代商铺相映成趣。“客流量涨了三成,去年多挣了2万多!”开了10年杂货店的陈老板,指着店里新增的三线文创货架笑称,是老矿区的故事带火了生意。

“文化赋能+产业升级”的路径,让传统资源焕发新生。闲置厂房变文创空间,老煤车成打卡点,三线建设精神成了流量密码。数据显示,转型后街区个体商户年均增收超2万元,老工矿区的烟火气里,多了发展的新底气。

服务联心,共富路上“一个都不能少”

“张叔,今天的红烧肉炖得烂,您慢用!”上午11点,陶家渡老年助餐点的工作人员,将热乎的饭菜送到87岁的张爷爷手中。这个覆盖全辖区的助餐网络,通过“互联网+”系统精准管理餐补,累计发放助餐券9021人次,补贴资金40608元。“不仅吃得好,还能在共富驿站买新鲜菜,方便!”张爷爷的话,道出了民生服务的温度。

共富,既要物质丰裕,更要精神富足。在太平记忆文化广场,每周三的三线故事会从不缺席。退休矿工张先雍讲起当年“人拉肩扛建煤矿”的往事,孩子们围坐倾听,红色电影展映的幕布前,常有居民驻足。“这是我们的精神粮仓,比啥都金贵。”社区居民刘阿姨说,这些活动让“创业、奋起、拼搏、奉献”的太平矿精神,成了代代相传的财富。

矛盾纠纷少了,社区更和谐了。依托余芳调解工作室、芳姐志愿服务队,169件邻里纠纷、物业矛盾被化解在萌芽状态,实现小事不出社区、大事不出街道。2024年,通过“春风行动”专场招聘、网络创业培训,城镇新增就业313人,就业困难人员再就业36人,“零就业家庭”动态清零。

暮色中的陶家渡,老煤车雕塑的影子被夕阳拉得很长,与光伏板的蓝光、街区的彩光交织成一片温暖的色块。从矿区的沉寂,到街区的热闹;从居民的期盼,到生活的甘甜,该街道正以党旗红引领产业兴,以产业兴托举百姓富。(文/图 田金艳 曹安)