攀枝花市橡胶总厂:五十九载峥嵘铸胶魂

2025/05/20 17:17 来源:社区文化网 阅读:1.3万

岁月不居,时节如流。攀枝花市橡胶总厂发展的59年,是激荡起伏的59年,是不断创新的59年。

从22人拓荒队到现代化胶业企业,从单一翻胎作坊到橡塑产业集群,攀枝花市橡胶总厂在攀枝花三线建设的壮丽史诗中,书写了一部与时代同频、与城市共生的奋斗长卷。

59年来,攀枝花橡胶人以拼了命也要把“祖国建设好,把大三线建设好”的豪情壮志,助推了攀枝花橡塑事业的高质量发展。五十九载风雨兼程,变的是厂房设备的迭代升级,变的是市场环境的需求供应,不变的是三线建设者刻进血脉的奋斗基因。

与英雄城市共诞生:在荒原上筑起工业脊梁

攀枝花,这座“七户人家一棵树”的英雄城市,因三线建设而崛起于西南群山之间。

1964年,党中央一声令下,数十万建设大军怀揣“献了青春献终身,献了终身献子孙”的赤子之心,从祖国四面八方奔赴这片不毛之地。他们头顶蓝天,脚踏荒野,沿河架桥、开矿设厂,艰苦奋斗,用他们的青春热血甚至宝贵的生命,在中华大地上谱写出一幅宏大壮丽的图景和气壮山河的英雄史诗。

在这样的大背景下,1966年春,来自辽宁营口翻胎厂的22名干部,在田国芳、李宝山的带领下,背着行囊踏上了渡口的土地。攀枝花市橡胶总厂的前身——渡口翻胎厂建厂筹备领导班子应运而生。

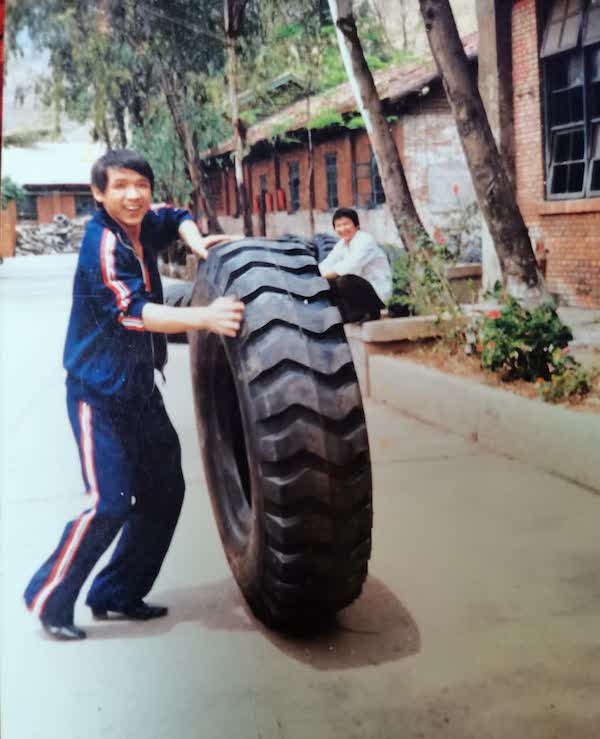

彼时的清香坪片区,荆棘丛生、毒蛇出没。没有现成的厂房,就用三块石头支起行军锅;没有住宿的地方,就搭起竹篾席棚当营房。他们以“不建成翻胎厂誓不罢休”的信念,在荒坡上拉开了攀枝花橡胶工业的序幕。

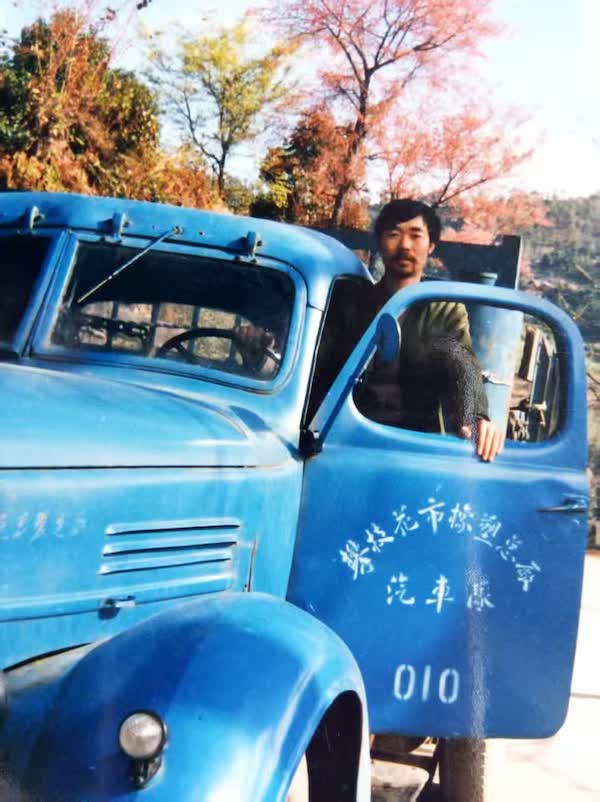

为响应保密要求,当时渡口的各单位都以信箱代码为企业名称。因为轮胎翻新与公路交通运输相关,于是将翻胎厂划分在了交通系统,当年的交通系统被确定为九号信箱,渡口翻胎厂顺理成章被命名为9-5,既九附五,就是九号信箱附五号信箱。这个充满时代印记的称谓,不仅是三线建设的特殊符号,更承载着“交通先行”的战略使命。

作为西南交通网络的重要保障,渡口翻胎厂从诞生之日起,就与攀枝花钢铁基地建设血脉相连——当成昆铁路的钢轨在炮声中延伸,当攀钢的高炉喷吐铁水,翻胎厂的工人们正加班加点修复磨损的运输轮胎,让钢铁动脉始终保持强劲脉搏。

与时代浪潮共澎湃:在变革中书写创新答卷

创业初期的渡口翻胎厂,面临的是一穷二白的严峻现实。本着“有条件要上,没有条件创造条件也要上”的坚定信念,攀枝花橡胶人开始了艰苦卓绝的创业生活。没有成熟设备,就靠手工测绘仿制;没有技术资料,就组织干部、技术人员、工人联合攻关。

1969年,橡胶杂件车间建成,实现从单一翻胎到多元橡胶制品的突破;1973年,塑料闸瓦车间试产,填补西南地区铁路配件生产空白;1976年,成功制造龙门铣和千吨水压机,标志着企业从修旧利废走向自主制造。到上世纪80年代,企业已形成“翻胎为主、多业并举”的产业格局,产品覆盖云、贵、川,成为西南地区橡塑行业的领头雁。

改革开放的春风吹来,企业敏锐捕捉市场机遇:1983年,引进意大利塑料编织袋生产线,成为西南地区最早引入国际先进技术的橡塑企业;1986年试产成功,产品质量达到国际标准,不仅满足攀西地区需求,更远销省内外地区。

随着时代的变迁,企业的产品更是由单一的大小轮胎翻新拓展到了橡胶制品、塑料制品等多品种、多领域。企业在橡、塑制品行业中全面探索出多品种产品的产业,登上了行业中名副其实的领头企业的巅峰,实现了企业规模和职工队伍发展的双跨跃。

鼎盛时期,企业职工人数达1100余人,办起了自己的幼儿园、职工食堂、电影院……门类齐全,多业并举,形成功能完备的小社会,成为攀枝花三线企业厂社合一的典型代表。

随着业务拓展,企业名称也与时俱进地由渡口市翻胎厂、攀枝花市橡胶总厂、攀枝花市塑料公司、攀枝花市扬驰胶业有限公司等做了创新性变革。每一次更名都是发展坐标的转换,见证着从计划经济到市场经济的转型蝶变。

与民族复兴共奋进:在传承中奔赴新征程

历史的接力棒传到新时代,三线精神始终是企业最宝贵的财富。

2003年,为响应国家体制改革的号召,攀枝花市橡胶总厂成为全市第一家改制企业,更名为攀枝花市扬驰胶业有限公司。虽然褪去了国企外衣,但“艰苦创业、无私奉献、团结协作、勇于创新”的基因从未改变。

2003年至2012年,面对市场竞争,新一代橡胶人传承“有条件上,没有条件创造条件也要上”的拼搏精神,持续在特种橡胶制品领域深耕,为攀西地区矿山机械、轨道交通等产业提供关键配套产品,成为区域产业链中不可或缺的一环。

2012年,攀枝花市橡胶总厂搬迁至格里坪特色产业园区继续生产。2016年年初,因市场突变、企业改制等多方面因素,翻胎厂逐渐退出历史舞台,但其对攀枝花的发展所作出的贡献,依然有迹可循。

在职工珍藏的泛黄奖状中,“大庆式企业”三连冠的辉煌依然闪耀——1972年市革委会、1978年省委省政府、1978年交通部三级认证,见证着计划经济时期的质量丰碑。1985年“职工之家”、1986年“文明单位”等荣誉,则镌刻着以人为本的管理智慧。

回望59年征程,这里有拓荒者“踏平坎坷成大道”的豪迈——22人小分队在荒滩上建起中型企业;有改革者“敢教日月换新天”的魄力——从修旧利废到国际合作的跨越;更有传承者“一张蓝图绘到底”的坚守——三线精神在新时代的生动实践。

如今,那些刻在原厂区老树上的年轮,那些小心珍藏的泛黄奖牌荣誉,那些曾经奋战在生产线的靓丽身影,依然是这部奋斗史最鲜活的注脚。

金沙江奔涌向前,攀枝花四季常青。59年光阴流转,变的是市场环境,不变的是三线建设者的赤子之心;59年岁月如歌,唱的是艰苦创业,吟的是创新发展。攀枝花市橡胶总厂的故事,是攀枝花三线建设的缩影,更是中国工业在逆境中崛起、在改革中奋进的生动注脚。未来已来,这部未竟的奋斗之书,正等待新一代橡胶人续写新的华章。(文/图 田金艳 杨德明)