乐山井研王村镇:党建引领产业兴 绘就富民新图景

2025/03/31 21:51 来源:社区文化网 阅读:1.5万

乡村要振兴,产业必先行。近年来,王村镇党委坚持以基层党建为引领,深入推进“水稻+”产业模式,坚持做好“土特产”文章,实现乡村产业多点开花、亮点纷呈。

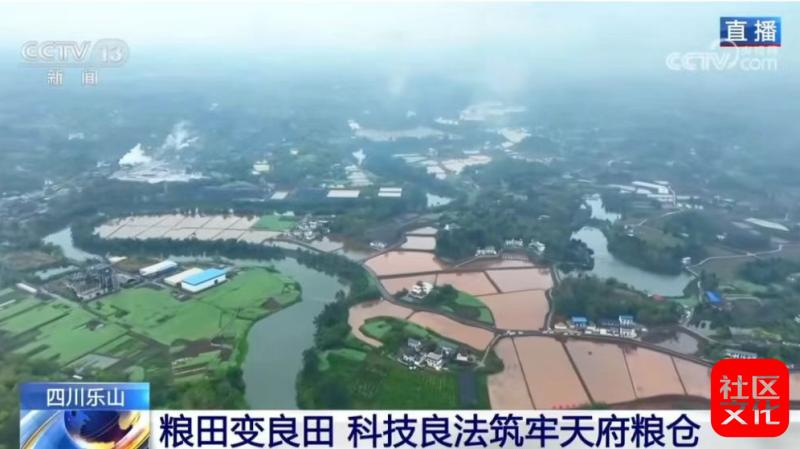

2024年,王村镇培育新型经营主体178家,带动群众户均增收2500元,五农村稻蔬轮作全机械化耕作模式和集体村“羊肚菌+”多元复合粮油果蔬种植经验先后被总台央视《新闻直播间》《新闻联播》报道,走出了一条“组织强、产业兴、百姓富”的振兴之路。

强基固本,构建“党建+”引领体系

坚持抓党建促乡村振兴,以建强队伍、阵地、组织为抓手进一步发挥村党组织的战斗堡垒作用,着力构建“党建+”的发展体系,增强产业发展引领力。

建队伍聚力。深入开展强基行动,实施“强雁淬火”计划,构建“专题培训+擂台比武+项目拉练”的村党支部书记多维培养体系,组织村党组织书记赴浙江余村、四川战旗村等地考察学习,开展“书记讲给书记听”产业推进会13场,凝聚发展战斗力。建立“村级后备力量人才储备库”,通过“能人回引”“跨村联培”等方式吸纳32名“双带”能人,增强村级党组织发展后劲。

建阵地聚智。投入150余万元实施村级党群服务中心“提质增效”行动,打造“产教融合”实训基地2个。建成镇级“乡村振兴学堂”,组织党员群众参加现代农业培训12期,孵化“土专家”“田秀才”51名,创新“乡贤议事厅”机制,收集产业发展“金点子”89条,促成产业合作项目7个,推动建成2000余亩标准化种植基地,实现党建阵地与产业阵地深度融合、双向促进。

建组织聚心。推行“支部建在产业链”模式,成立稻虾种养、水产养殖等特色产业党支部3个,支部14名党员带动发展党员示范户42户,协同开展连片稻虾养殖650亩。成立“产业发展小分队”8支,充分调动群众力量解决土地流转、项目融资等发展难题63件,形成“支部领航、党员示范、群众参与”的生动局面。

靶向发力,做好“土特产”发展文章

按照融合发展工作思路,在推广“水稻+”的产业模式基础上,持续探索农产品加工和农文旅融合发展新业态,不断擦亮“土特产”的发展成色。

唤醒“土”资源。开展“三资”盘活专项行动,整合闲置土地2800亩、山坪塘18处、集体房屋32间。引导集体村建成“水稻+”复合产业环线3750亩,同步发展“玉米+羊肚菌”轮作模式,亩收益突破2万元。推动五农村打造水稻种植科技示范区1000余亩,水稻产量同比增长346斤/亩,增长率超30%。

彰显“特”优势。推广“稻药轮作”“稻蔬套种”“稻虾共生”等多种特色种养模式,打造磨池村果蔬粮油产业带1000余亩,带动周边发展订单农业1500亩。开发“王村稻虾”“水乡耙耙柑”“雷竹笋”等特色产品12个,获绿色食品、有机产品认证4个,2024年特色农产品销售额达1000余万元,同比增长20%。

壮大“产”链条。依托“高标准农田”项目建设成效,引进乐山市奇能米业有限责任公司等龙头企业5家,建立家庭农场178家。持续推进农产品加工,建成初加工车间15个。开发农耕体验、研学旅行等业态,打造农旅融合示范点3处,年接待游客超1.3万人次,其中,集体村“稻虾果蔬采摘乐园”年综合收入500余万元。

完善机制,夯实“人财技”支撑底座

为补齐乡村振兴农民动力不足、资金不足、技术不足的短板,王村镇党委坚持在完善体制机制上下功夫,进一步夯实乡村振兴的基础。

联农带农,让农民致富。推广“农户+种植大户”模式,引进水稻种植大户“乔幸福”,流转五农村土地976亩发展水稻规模化种植,为周边群众提供就业岗位120余个。深入推进集体村土地流转,全村土地流转面积约占70%,带动周边村民人均增收3000元、村集体经济年收入增加40%,让农民在乡村振兴的道路上“腰包”更鼓、“动力”更足。

多元投入,让资本下乡。建立“村企共建”的党建共同体,形成“政、企、村、民”四方共建共享机制,整合涉农资金8000余万元,吸引社会资本投入5000余万元。积极开展争资争项,截至今年,全镇6个村已全部争取中央、省级财政扶持发展新型农村集体经济项目,扶持资金高达700万元,为乡村发展进一步注入活水。

加强服务,让技术到田。建立“四位一体”管护体系,组建“红色科技服务团”等特色产业服务志愿队7支,建成智慧农业示范基地7个,开展“田间课堂”48期,推广新品种13个、新技术8项。推动磨池村研驰农业合作社与省农科院合作建立专家工作站,共同开展玉米大豆品比试验,累计获取专家技术指导30余次。(文/图 张健)